高良健吾、成宮寛貴ら、当時10代の若手俳優たちが「世界ウルルン滞在記」で体験する葛藤と成長の1週間

「天間荘の三姉妹」「あちらにいる鬼」など2022年も立て続けに出演映画が公開され、今年2月には初の映画監督に挑戦した「アクターズ・ショート・フィルム3」が控えている高良健吾。30歳半ばを迎え、順調なキャリアを築き上げているが、過去には下積み時代も経験。2005年に「ごくせん(第2シーズン)」の不良生徒役でデビューを飾ったものの、まだほぼ無名の新人時代には、「世界ウルルン滞在記」に出演。当時18歳の初々しい素顔をさらけ出している。

1995年から2008年まで約13年半に渡って放送されたバラエティ番組「世界ウルルン滞在記」は、若手俳優やタレントたちが世界各国に訪れ、その地で1週間のホームステイを体験する様子を映したドキュメント。ホストファミリーや異文化に触れ、人間として大きく成長していく姿が大きな反響を呼ぶ一方で、若手にとっては登竜門的な存在とも言える番組だった。

(C)テレビマンユニオン・MBS

2006年9月に放送された高良健吾の出演回は、当時18歳の彼がインド南西部にあるケララ州を訪れ、5000年の歴史を持つインドの伝統医学「アーユルヴェーダ」を体験するという内容。

サンスクリット語で「生命の科学」という意味を持つアーユルヴェーダは、病気の治療と予防、また若返りや長寿を目的とした生き方の知恵をまとめた伝統医療。その教えは、インドの人々の生活に深く根付いており、スパイスを調合して作るカレーや心身のバランスの調和を図るヨガなど、インドの様々なカルチャーにも反映されている。

坊主頭が何とも初々しい高良が足を運んだのは、インドでも5本の指に入り、病院も開業するアーユルヴェーダの名医マダバン・ナンビアルさん(当時74歳)のお宅。訪問した時期がちょうどインドの正月にあたり、年度替えのリフレッシュにと多くの患者が詰めかける様子を目の当たりにし、アーユルヴェーダが深く生活に浸透していることを早くも実感していく。

そんな中、高良は不慣れな芸能生活で心身ともに疲れた体をマダバンさんに診てもらい、オイル治療やマッサージの施術を受ける。そして自らマッサージを学ぶ一方、異文化に打ちのめされ、何かと深く考え悩んでしまうことも...。そんな18歳らしい純粋で実直な姿勢が何とも印象的だ。

(C)テレビマンユニオン・MBS

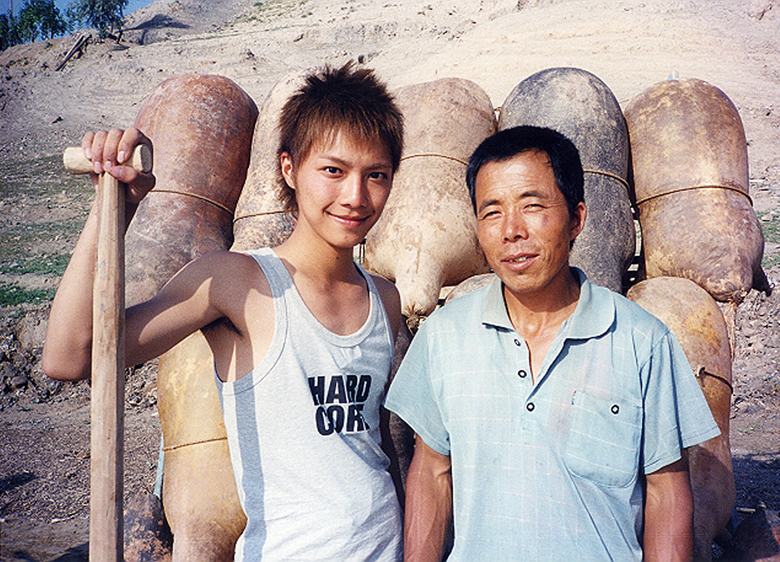

また芸能界を引退した今なお、SNSでよく話題にあがる成宮寛貴も、19歳の時に「世界ウルルン滞在記」に出演。2002年8月に放送された初出演回では中国を訪ね、大陸を東西5000kmに渡って流れる黄河上流部の丘陵地帯に足を踏み入れる。

かつて黄河を渡るための唯一の交通手段だった「羊皮筏子(ヤンピーファーズ)」と呼ばれるヤギ皮イカダの船頭をする李興祥さん宅にホームステイし、一家の畑仕事を手伝いながら、櫂でイカダ漕ぎの練習。四苦八苦しながらもいよいよ黄河の渡しに挑む姿が映し出される。

またその5年後となる2007年5月には、再度番組への出演を果たし、花の都・パリを訪れている成宮。24歳となりグッと垢抜けた印象もさることながら、「仕事柄、花を贈られることも多く、花が大好き」という彼が、パリ7区の高級住宅街にある人気花屋のフローリストの下でフラワーアレンジメントを体験する奮闘ぶりも新鮮だ。

若かりし日の人気者たちが、様々な壁にぶち当たりながらもがく姿は、粗削りながらも強烈なインパクトをもたらしてくれる。コロナ禍によって海外滞在のハードルがあがった今だからこそ、当時の空気感が色濃く刻み込まれた「世界ウルルン滞在期」のお宝映像で、新たな再発見をしてみてはいかだろうか。

文=HOMINIS編集部

放送情報【スカパー!】

世界ウルルン滞在記【高良健吾出演回】

放送日時:2023年1月24日(火)2:00~

世界ウルルン滞在記【成宮寛貴出演回】

放送日時:2023年1月31日(火)・2月7日(火)2:00~

※1月31日(火)は2002年の出演回、2月7日(火)は2007年の出演回を放送

チャンネル:ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ

※放送スケジュールは変更になる場合があります

こちら